北欧の陶器のデザインを語る上で、忘れてはならないのが

グスタフスベリのデザイナー、スティグリンドベリです。

北欧の食器に興味をもったのも、彼の作品という人も多いかもしれません。

彼の生み出したデザインが北欧デザインという概念の一端を占めていることは

間違いないでしょう。

今回は彼の作品や、人柄に焦点をあててみます。

リンドベリってどんな人?

1916年生まれの陶芸家、デザイナー。

1937年にグスタフスベリに入社、

49年以降はクリエイティブ・ディレクターとして同社で活躍。

彼の座右の銘は「逆の発想でいこう!」だったそうです。

彼のこの想いが、いつも新しいものを生み出してきたんですね。

彼が固定観念にとらわれないで、こうして作り出した作品はなんと1万点以上といわれています。

スウェーデンにはグスタフスベリ社の博物館があり、約5万点の作品が収蔵されています。

その中でリンドベリの作品がおよそ10分の1の5000点というのですから驚きです。

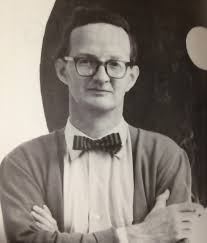

彼自身はどんな人物だったのでしょう?

リンドベリで画像検索したり、雑誌などに映っている彼のは、

蝶ネクタイに、カーディガン姿の写真が多く見られます。

実際、公の場に登場するときは、だいたいこの格好が多かったようです。

かなりのヘビースモーカーだったようで、手にはたばこをもっている写真もあります。

リンドベリの自宅は黄色い家だったそうですが、彼はとても有名人だったので、

「黄色い家」と書けば郵便物が届いたいう逸話も残っています。

グスタフスベリ社のデザイナーとして

彼は生涯をグスタフスベリのデザイナーとして過ごしました。

もちろん彼のもとにはヘッドハンティングの話や、完全なるアーティストとして生きる道があったはずです。

彼がそうしなかったのには、使う人々のこと、人々の生活を常に考えていたということが関係しているようです。

彼の頭の中にはを人々の生活を豊かにすることがいつも根底にあったのではないでしょうか。

彼は大量生産を行う陶器メーカーに居ながらして、アートにも挑戦していたのだと思います。

社のためのデザインでありながら、彼自身のアートをその中に表現することが彼には可能だったのです。

彼は陶器だけでなく、画家やテキスタイルのデザイナーなどの多彩な顔を持ち、

活躍は本当に多岐にわたりました。

彼は自身の作品を通してだけでなく、メディアにも積極的に登場し

デザインや、商品ついて語っていたそうです。

演説も非常にうまくて、グスタフスベリ社に関連する多くの場面で彼が登場していたようです。

リサラーソンとスティグ・リンドベリ

スティグリンドベリと同じくらい、グスタフスベリときいて思い出されるのが

リサラーソンです。

https://speckledsydney.wordpress.com/2014/07/25/lisa-larson-flygplan/ より

彼女がコンペにだした花器がリンドベリの目にとまり、

グスタフスベリに入社することになったという話は実に有名です。

彼女の話によると、リンドベリはまさに若いデザイナーの父親のようだったそうです。

当時リーダーだったリンドベリは、会社から結果を求められました。

しかし、若いデザイナーたちには決して強要せず、自由な発想で仕事をさせました。

その姿勢のおかげで、リサラーソンをはじめ、多くの若いデザイナーが才能を花開かせました。

それに加え、彼は若いデザイナーたちの衣食住などなんでも相談にのっていたそうで、

リサラーソンもそんな彼に給料のこと、住んでいるアパートのことなど、生活の相談をしていたそうです。

彼女は「人生で大切な男性は3人、夫のグンナル、そしてスティグ、3人目はケラミックスタジオを作ってくれたフランコ・ニコロージ」と語っています。

リンドベリは、自身のデザインの才能だけでなく、

リーダーとしての気質も持ち合わせ、後に続く北欧デザインにも多大な影響を与え人物といえそうです。

スティグリンドベリの名作

FAJANSファイアンスシリーズ

当j彼がグスタフスベリ社に入社してすぐの1940年代はじめにデザインされたファイアンスのシリーズです。

当j彼がグスタフスベリ社に入社してすぐの1940年代はじめにデザインされたファイアンスのシリーズです。

白地に色鮮やかに絵付けされています。

まるで水彩画のようなタッチで、非常に柔らかい印象の作品です。

フォルムも全体的にまるみを帯びていて、ボールなどは勾玉のようなカーブをえがいています。

ファイアンスはヨーロッパで昔から行われてきた手法ではありましたが、

地味で当時はあまり人気がありませんでした。

それを大胆なフォルムと絵付けで、魅力的に仕上げ、人気シリーズとなりました。

これはスウェーデンの陶芸界に驚きと衝撃を与え、彼の名を広く知らしめることとなりました。

柄には人物や、花柄、後半には幾何学模様などが描かれるようになりました。

1点1点ハンドペイントで仕上げられているため、1点として同じものはないため、

アートピース的な要素もふくみ、年々人気が高まっています。

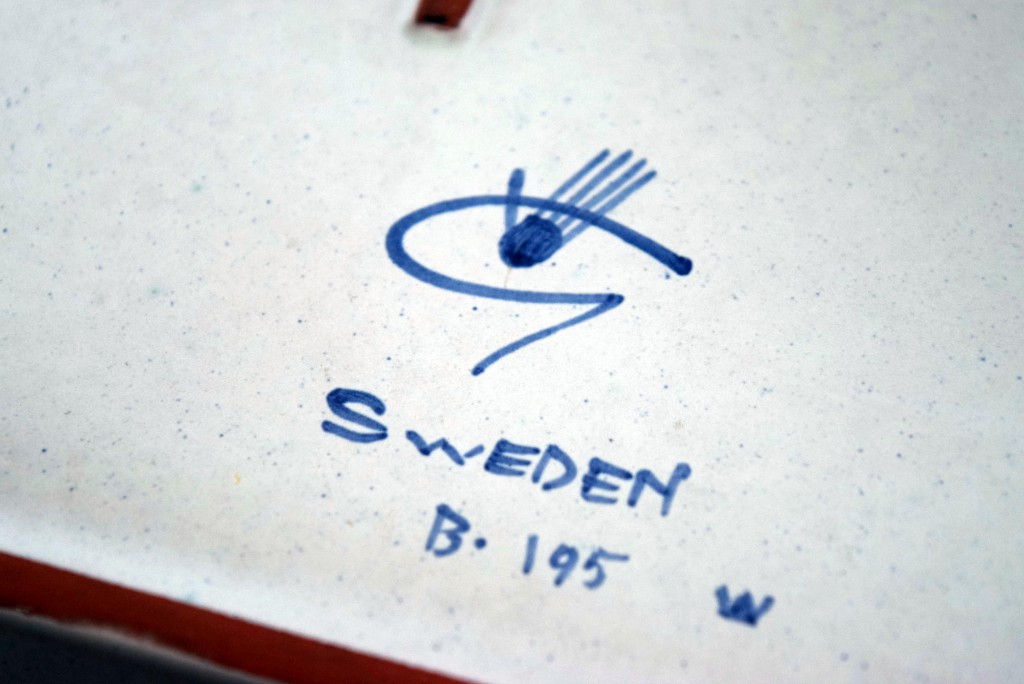

KARNEVAL カーニバル

1950年代から製造が始まったこのシリーズ。

トレイや花瓶など、様々な形があり、

柄も植物や人々など様々です。

形と柄を合わせると全部で32種類もあります。

さらに絵についている色は担当した絵付師のセンスに任されていたため、

同じ形、同じ柄でも全く違う印象を受けます。まさに出会えたものは世界に唯一無二のものといえるでしょう。

裏面にはハンドペイントの証として”G”と手のマークがついています。

私は北欧ビンテージにはまり始めたとき、このカーニバルにまず憧れました。

こんな風に使われている線が太いとふつうは繊細というよりは、幼い雰囲気になりますが、

そこはやはりリンドベリで、その中にとてもアーティスティックな印象を感じますよね。

リンドベリが生み出したものが北欧のイメージとなっていることは上で述べましたが、

まさに私の北欧のイメージだったわけです。

Bersa ベルサ(ベルソー)

スティグ・リンドベリの作品は多けれど、有名なのがこのベルサではないでしょうか。

雑誌の表紙や、映画にも使われたりと私たちが目にすることも多いこのベルサ。

均等にならんだ葉の形と鮮やかなグリーンがとても魅力的です。

私もいくつか持っていますが、プリントの性質上どうしてもプリントロスがあるものが多いです。

全くきれいに残っているものは、なかなか出会えません。

でも、少々傷があっても大事に使われてきたという歴史が感じられて

それはそれでビンテージ食器の魅力ですよね。

TERMA/テルマ

テルマをご存知でしょうか?

このテルマはリンドベリが博覧会で発表した画期的な耐熱シリーズです。

陶器でありながら、直火での調理が可能ということで、

フライパンや鍋などの調理器具を中心に製造されています。

当時はこのように直火にかけられる陶器はなく、

ヨーロッパの陶器業界は非常に衝撃を受けました。

http://www.metropol.se/auctions/bildshow/default.asp?OG=%7B75C66F17-5E6C-458D-AA76-53496B8FD986%7D&extra=%7B75C66F17-5E6C-458D-AA76-53496B8FD986%7D

http://www.metropol.se/auctions/bildshow/default.asp?OG=%7B75C66F17-5E6C-458D-AA76-53496B8FD986%7D&extra=%7B75C66F17-5E6C-458D-AA76-53496B8FD986%7D色はブラウンのみですが、フォルムは計算しつくされており美しいの一言です。

調理器具であってもそのまま食卓に並べられることも可能で、

食卓がこれひとつで引き締まることでしょう。

既に生産されていない北欧のヴィンテージ食器。見つけた時が買い時かもしれません。

フィンランドやスウェーデンで見つけたヴィンテージ食器を販売しています。

新しい食器でわくわくする毎日を。